[HISTOIRE] L’épouvantable exécution de Ravaillac

Le 14 mai 1610, l’impensable est commis au cœur de Paris : on a assassiné Henri IV. Pour tous, c’est l’incompréhension. Comment a-t-on pu s’en prendre au père du royaume et lieutenant de Dieu sur terre ? Ce crime, considéré à l’époque comme un parricide, est l’œuvre d’un seul homme : le régicide François Ravaillac. Rapidement capturé et emprisonné, il est temps, désormais, de connaître les raisons de l’acte sacrilège de ce criminel avant de l’exécuter, le 27 mai 1610, en place de Grève.

Le temps de la question

Enfermé à la Conciergerie, Ravaillac est soumis à la question ; autrement dit, à la torture. On ne cherche pas, alors, à connaître vraiment les motivations personnelles du criminel car nul n’est capable de croire qu’un homme seul ait pu commettre un tel forfait sans une quelconque aide : il y a donc obligatoirement un complot derrière le meurtre du roi.

De nombreux noms sont alors dans les pensées de ceux qui mènent les séances d’interrogatoire : la marquise de Verneuil, le duc d’Épernon, Léonora Galigaï et son époux Concino Concini, voire la reine Marie de Médicis elle-même. Il ne manque qu’un aveu, qu’un nom donné par Ravaillac pour que tout cela s’achève et que la vérité soit enfin dévoilée. Cependant, pour le régicide, la réalité est toute simple : il a agi seul, au nom de Dieu et du royaume de France. Son bras armé d’un couteau avait mis ainsi fin au règne d’un roi qui, sous ses apparences de catholique converti, restait un protestant voulant faire la guerre au pape. Cette opinion, dont il dit que beaucoup d’autres la partagent en France, ne changera pas malgré dix jours et dix nuits passées sous la torture.

Jugé et condamné

Face à l’obstination de Ravaillac et au manque de preuves pouvant étayer leurs soupçons d’un complot, les juges finissent par le rendre pleinement responsable et coupable de son crime. Ainsi la Cour du Parlement de Paris, le 27 mai 1610, « déclare ledit Ravaillac dûment atteint et convaincu du crime de leze Majesté divine et humaine, au premier chef pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du feu Roy Henri IV […] Il sera mené et conduit dans un tombereau […] à la place de Grève » pour y être mis à mort. Parricide, dites-vous ? En effet, Ravaillac a rendu par son acte le royaume de France orphelin de son royal souverain et celui-ci désormais réclame justice.

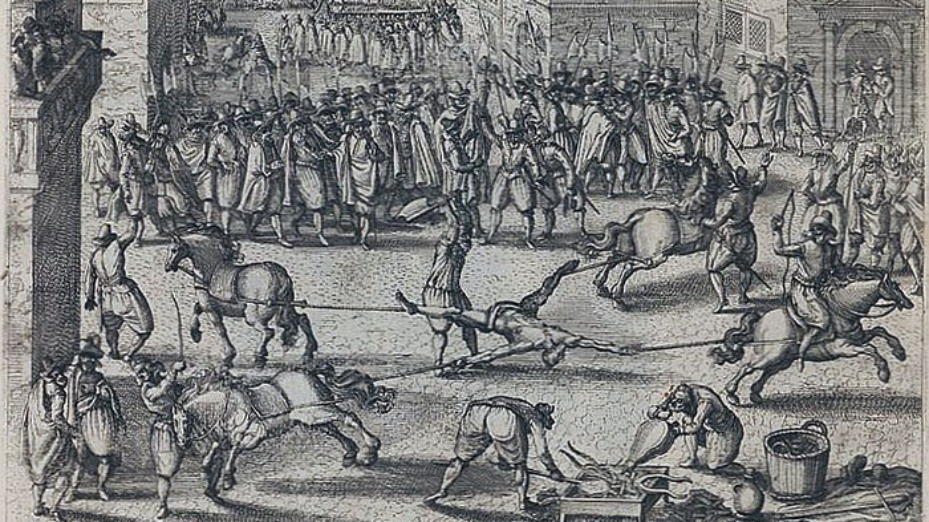

L’exécution sur la place de Grève

Comme ordonné par le Parlement, François Ravaillac est conduit sur la place de Grève - aujourd'hui la place de l’Hôtel-de-Ville – à Paris. Sur ce lieu, une foule immense s'est réunie afin de voir le terrible spectacle qui va s’offrir à elle. En effet, avis est fait aux âmes sensibles de s'abstenir, et cela s’adresse aussi à vous, chers lecteurs, car ce qui va suivre est un raffinement de cruauté.

Ainsi, selon les directives de la Cour, le meurtrier Ravaillac va connaître les pires douleurs qu'un homme pourrait souffrir. Il se voit ainsi « tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes. La main […] tenant le couteau duquel il a commis ledit parricide [est] brûlée de feu de soufre et sur les endroits où il [fut] tenaillé, [il est] jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble. Ceci fait, son corps, tiré et démembré par quatre chevaux, les membres et corps consommés au feu, [seront] réduits en cendres, jetées au vent. » Ce terrible cérémoniel est alors dirigé par le bourreau Jean Guillaume et ses aides durant toute la journée. En effet, le supplicié ne succombe que très lentement.

Une foule prise de folie

Au terme de son calvaire, Ravaillac est enfin attaché puis écartelé par quatre chevaux qui peinent à effectuer leur sinistre besogne, tant la constitution de leur victime est solide. Le bourreau se voit alors obligé de sectionner lui-même quelques tendons afin que son œuvre puisse enfin s'achever. À peine cela est-il fait que la foule, prise d’une folie sanguinaire, se précipite sur ce qui reste du malheureux Ravaillac. François Bayrou écrit, dans son Henri IV : le roi libre : « Les laquais lui donnaient cent coups d’épée, chacun tira et traîna une pièce par toute la ville. On vit une femme qui d’une vengeance étrange planta les ongles puis les dents en cette parricide chair. Le bourreau demeura fort étonné de voir qu’il ne lui restait plus que la chemise pour achever l'exécution. »

Une leçon venait ainsi d'être donnée à tous ceux qui pourraient vouloir s’en prendre à la personne du roi et qui se risqueraient dès lors à connaître les supplices de la place de Grève. Le dernier événement de ce genre n’eut lieu qu’un siècle et demi plus tard, le 28 mars 1757, lors de l’exécution de Robert-François Damiens qui avait attenté à la vie de Louis XV.

Thématiques :

RavaillacPour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

Un vert manteau de mosquées

21 commentaires

L’exécution de Damiens n’a rien à envier à celle de Ravaillac. Il n’avait pourtant fait qu’une légère blessure à Louis XV.