Douce France : Le tue-cochon dans les Landes

Quand notre instituteur nous demandait une composition « à sujet libre », il nous prévenait : « Et ne me faites pas le “tue-cochon” ! »

Le « tue-cochon », c’était le cliché, qui dénotait un terrible manque d’imagination.

C’était l'hiver. La veille, ma mère avait préparé les bassines, les couteaux, le linge, et mon père des seaux, du bois, la chaudière. Les voisins arrivaient vers sept heures. On prenait le café. « Tiens, Gourdon est là... »

Un type robuste sortait d’un break, dépliait sa trousse, aiguisait ses couteaux et ses hachoirs à l’affiloir. Les hommes entraient dans la cour et poussaient le porc dans une cage que les hommes posaient sur une balance-plate-forme : « Cent-quatre-vingt kilos ! »

Puis ils poussaient le cochon vers la mèit – une sorte de barque en bois – posée sur le plat. Ma mère s’approchait avec une bassine, le boucher faisait une incision et y plongeait la lame en remontant pour couper la jugulaire. Le sang sortait à grands flots, comme d’une pompe, et le porc poussait des hurlements qui mouraient avec l’animal lui-même. On retournait la mèit qui, remplie d’eau bouillante, devenait une baignoire. Sous le porc lui-même, on plaçait des chaînes que des hommes, les uns en face des autres, tiraient alternativement, trempant régulièrement la bête, tandis que d’autres raclaient la couenne aux grattoirs. Puis Gourdon arrachait les onglons à la tenaille, glissait l’escalot, une petite échelle, entre la mèit et le cochon, dégageait les tendons des pattes arrière, y enfilait un manchon, fixait enfin celui-ci aux chevilles en bois de l’échelle – qu’il s’agissait à présent d’appuyer contre un mur.

« Va chercher la bouteille », me disait mon père. Pendant que les hommes buvaient à tour de rôle un verre de blanc, le boucher pinçait la peau, y plantait son couteau et remontait vers le ventre, entre les mamelles, en ayant soin de ne pas percer l’estomac ni les intestins, remontait jusqu’aux pattes ; puis il vidait la bête, laissant tomber dans une bassine les morceaux que les femmes, en cuisine, trieraient, nettoieraient et hacheraient pour en garnir les boudins.

Vers dix heures, c’était le « déjeuner » – un solide repas de pâté, de saucisson et de fromage.

Puis Gourdon retirait les intestins, dont les femmes élargissaient le goulot, où mes frères et moi versions lentement des casseroles d’eau tiède – et la merde se vidait. Le boucher découpait la cage thoracique à la scie, coupait la tête, et la bête à présent était exactement Le Bœuf écorché de Rembrandt ou de Soutine. – Il sécherait deux jours dans cette position, avant que le boucher ne finisse la découpe : mon père salait et rangeait les jambons, les épaules, les côtelettes, les filets, pendant que ma mère hachait la chair de la carcasse pour les saucisses.

Enfin, c’était le repas, et un repas de fête, avec foies gras, salmis et rôtis, avant les tourtières et l’armagnac ; pendant ce temps, les boudins cuisaient, que les enfants avaient la mission de percer avec une aiguille à coudre. Enfin, le soir, les voisins revenaient : on dînait, puis on jouait à la belote ; et les enfants pouvaient veiller un peu. – C’était une journée de fête ; une journée heureuse.

Thématiques :

Opération Douce FrancePour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

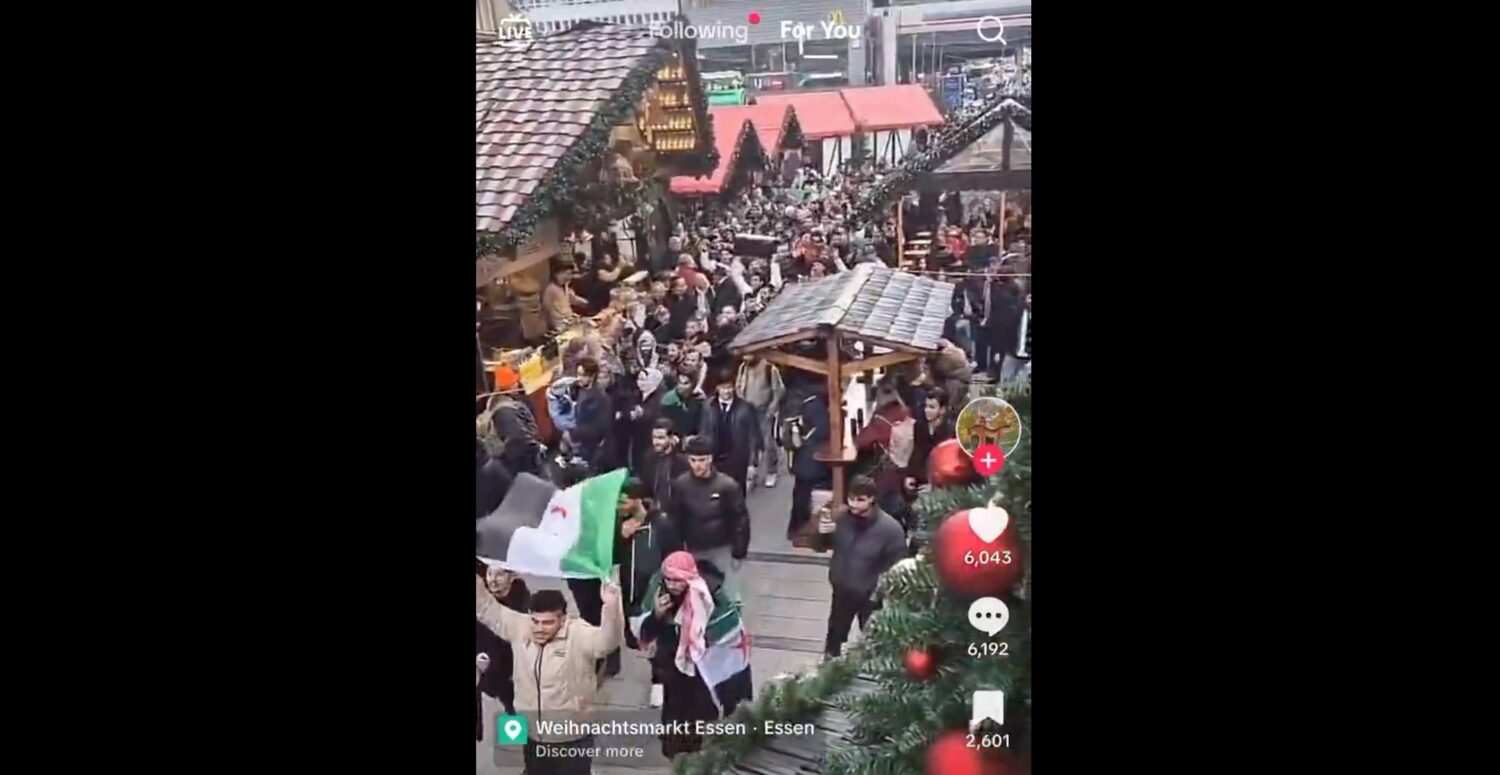

Un vert manteau de mosquées

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :