Christian de Moliner : « Par rapport à l’explosion de l’intolérance qui a commencé à l’été 2020, La Croisade du mal-pensant reste un texte mesuré »

Christian de Moliner, votre roman La Croisade du mal-pensant, publié récemment aux Éditions Pierre-Guillaume de Roux, rencontre un écho tout particulier, ces derniers jours, avec l'affaire de « Sciences Po Grenoble »... À qui pensiez-vous, en créant le personnage de Samuel Meiersohn ?

J’ai écrit ce roman en février 2020, ou du moins, j’ai bâti l’intrigue et je l’ai couchée par écrit à cette époque. J’ai passé, ensuite, quelques mois à ajuster le style afin qu’il soit le plus percutant possible. Au lecteur de dire si j’ai rempli ou pas ce dernier objectif.

En février 2020, le mouvement Black Lives Matter n’existait pas encore et la cancel culture n’avait pas pris son envol. Un ami, qui avait lu une des premières versions de mon livre, m’a certifié qu’il trouvait son thème exagéré, invraisemblable et que, selon lui, ce roman n’intéresserait personne, si ce n’est quelques obsédés d’extrême droite. Pourtant, par rapport à l’explosion de l’intolérance qui a commencé à l’été 2020, La Croisade du mal-pensant reste un texte mesuré. Les adversaires de Samuel Meiersohn ne sont pas caricaturaux. Leurs arguments sont « recevables » pour qui partage la doxa de la bien-pensance, alors que, dans la réalité, la cancel culture a sombré depuis le début dans l’outrance et la démesure.

Vouloir nier que J.K. Rowling soit l’auteur de la saga Harry Potter parce qu’elle a « osé » affirmer qu’il y avait des femmes qui ont des règles et d’autres qui n'en ont pas est le sommet du ridicule. Pourtant, ceux qui émettent ce genre de fatwas n’ont pas conscience de l’absurdité de leurs ostracismes. Ce qui n’empêche pas les médias de les relayer avec complaisance et en dit long sur la déliquescence de la culture des journalistes et surtout de leur bon sens.

Quand j’ai écrit mon roman, j’avais en tête les réunions sans hommes ou sans Blancs organisées par des syndicats comme SUD. Je pensais également aux espaces protégés des universités américaines où les minorités peuvent se réfugier pour éviter d’être « agressées » par la majorité blanche. J’ai donc imaginé une faculté où une demande d’une salle sans Blancs est formulée, où seul un universitaire s’élève contre cette prétention en la rapprochant (avec raison ou abusivement, c’est au lecteur de trancher) de la volonté des nazis de créer des espaces sans Juifs. Mon héros a lui-même un huitième de sang israélite, mais le seul héritage de cette religion est son nom de famille. Pourtant, ses adversaires vont le ramener à ses origines en le traitant de « sioniste », qualificatif infamant pour eux et qui est le faux nez de l’antisémitisme.

L’affaire de Grenoble est bien plus grave, en réalité, que l’histoire contée dans mon roman. Mon héros provoque les « bien-pensants » et tient des propos que certains pourraient trouver excessifs. Or, l’un des deux professeurs est mis en cause – et a même été blâmé officiellement – pour avoir simplement affirmé qu’on ne pouvait mettre sur un même plan antisémitisme et islamophobie. Ce qui est une évidence pour quiconque est de bonne foi. Il a également dénoncé l’attitude de l’islam envers les femmes et établi une comparaison avec le christianisme où Jésus pardonne à la femme adultère. Ses propos relèvent de la critique d’une religion et leur légalité est garantie par notre Constitution.

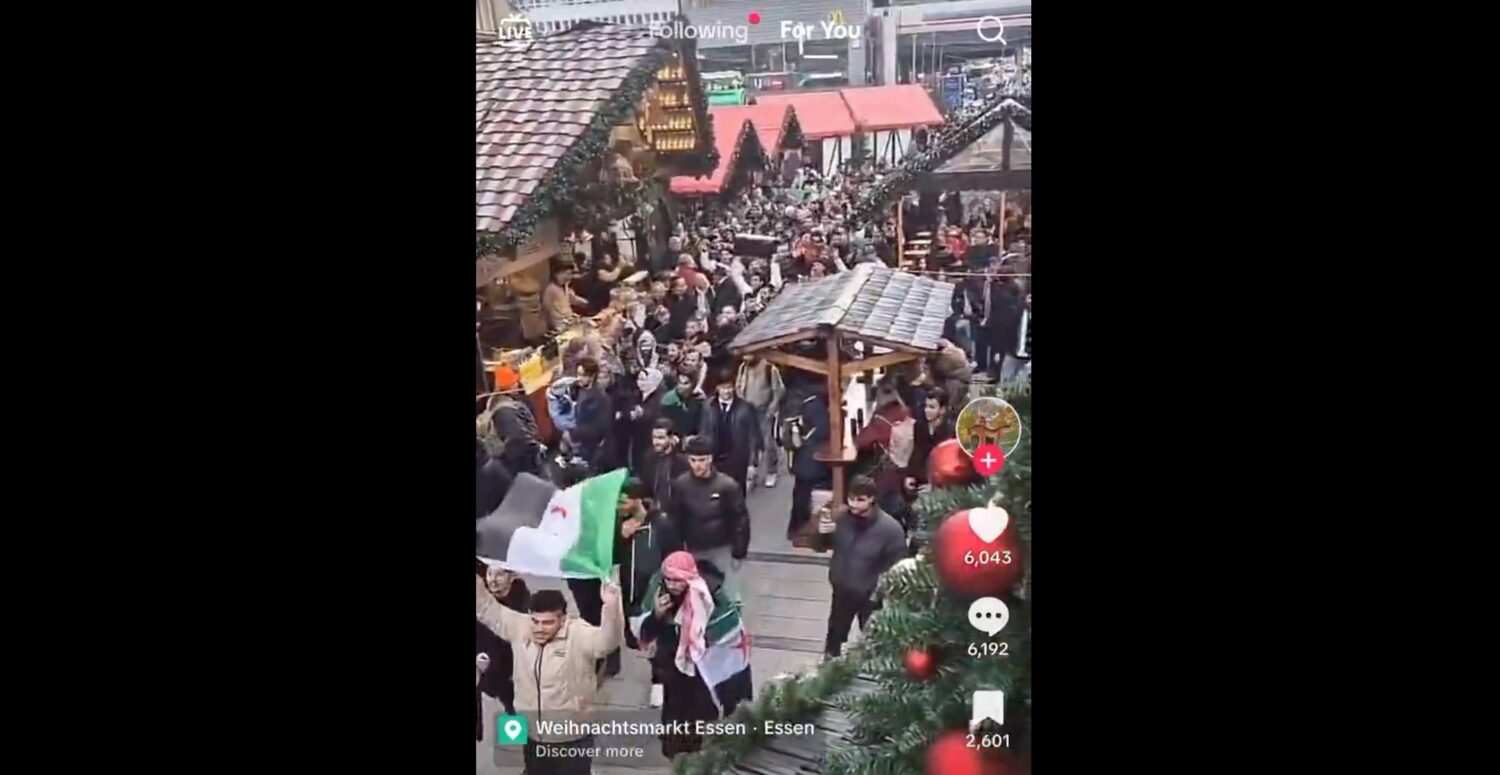

En outre, en France, les actes antimusulmans sont bien moins nombreux que les actes antijuifs ou antichrétiens. Et on ne parle que rarement des incidents où des personnes d'origine maghrébine sont prises à partie violemment parce qu’elles ne portent pas le voile ou ne font pas le ramadan. Ces violences-là ne sont pas décomptées alors qu’elles sont particulièrement racistes.

En dehors des deux femmes qui traversent ce récit - dont la relative empathie semble plus procéder d'un réflexe naturel de compassion que d'un attachement réel au héros - aucun collègue, ami, proche ne lui tend la main... N'est-ce pas un regard bien noir sur la société ?

Difficile de vous répondre ! Un auteur est prisonnier de sa plume, il ne bâtit pas vraiment une intrigue de son plein gré, celle-ci lui est imposée par son inconscient ou, du moins, c’est ainsi que je procède. Une amie ayant lu la plupart de mes romans m’a fait remarquer qu’ils ont en commun la solitude de mes héros, luttant seuls contre leur destin. Dans le cas de Samuel, intervient également le poids de la bien-pensance qui a squatté le début du XXIe siècle. Malheur à quiconque sort des rails de la doxa officielle, personne ne l’aidera, de peur d’être aspiré dans sa chute. Cette censure totalitaire, triomphante et bien plus efficace que l’ancienne, celle qui, au XIXe siècle, luttait contre les accrocs à la morale bourgeoise et a essayé de faire condamner Baudelaire et Flaubert.

Votre livre se termine bien sombrement. Il n'y a donc pas de rédemption pour Samuel Meiersohn ?

J’ai senti que mon roman devait se terminer ainsi et pas autrement, que sa fin était logique. Elle est ouverte, chacun peut imaginer ce qui est arrivé à Samuel Meiersohn. La bien-pensance est un monstre froid, jusqu’à présent tout-puissant. Elle écrase ses adversaires après les avoir humiliés, voire dépouillés de leur humanité. On peut trouver sombre ma vision, mais on licencie désormais, aux États-Unis, des personnes pour leur opinion politique trop conservatrice ou même trop centriste ; le monde est vraiment devenu fou. Mon but, en écrivant ce roman, était de dénoncer, à mon niveau qui est modeste, cette folie pour, peut-être, un jour l’arrêter.

Addendum : certains passages du livre font qu'il n'est accessible qu'à un public averti.

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

Un vert manteau de mosquées

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :