À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : le recours temporaire à la dictature

À l’évidence, le « Covid 19 », désormais appelé sous son nom millésimé, comme pour montrer la singulière nocivité d’un virus pandémique, s’avère bien plus grave et plus létal que la « banale » grippe saisonnière.

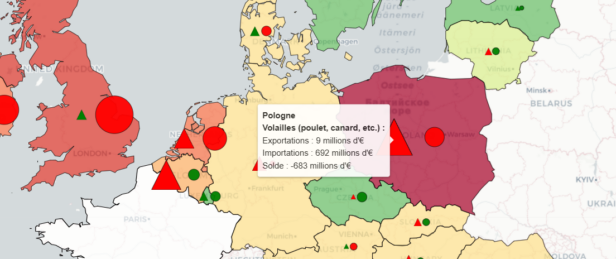

Le président de la République et le gouvernement d’Édouard Philippe ont réagi assez tardivement, lors même que, a minima, les mesures italiennes de confinement auraient dû les alerter sur les risques sérieux de propagation galopante du virus. Quand la Pologne ou le Danemark fermaient leurs frontières, la France, de manière assez stupéfiante, maintenait ses transports aériens et ferroviaires !

À l’heure où nous écrivons cet article, l’Élysée, par la voix d’Emmanuel Macron, n’a pas encore pris la parole pour annoncer ce que les préfectures et les autorités régionales de santé savent déjà et qui n’est, dès lors, plus qu’un secret de polichinelle, à savoir le confinement obligatoire (couvre-feu sanitaire, en quelque sorte) de la population dans ses pénates.

Reste la grande inconnue du deuxième tour des élections municipales. Outre que le fort taux d’abstention, pour un scrutin habituellement considéré comme très suivi en raison de ses enjeux de proximité, posera et pose d’ores et déjà un problème de légitimité des nouveaux élus – ou réélus –, la question demeure lancinante de l’obstination du pouvoir à maintenir, ab initio, un scrutin manifestement à haut risque…

Le gouvernement s’empêtre dans les consultations expertocratiques pour étalonner au mieux ses décisions. On notera qu’avec le passage à la phase 3 du plan sanitaire, c’est, en principe, le Premier ministre et ses services qui prennent la main, la latitude des autres membres du gouvernement étant réduite, ou peu s’en faut, à la simple exécution.

L’on voit d’autant plus les limites de l’exercice du pouvoir, en ces circonstances particulières, que la décision politique se montre confuse, brouillonne, bavarde et, in fine, anxiogène, engluée, qui plus est, dans un technocratisme soulignant bien l’effroyable complexité de l’administration française. Les principaux de collèges comme les proviseurs de lycées peuvent abondamment témoigner du caractère totalement improvisé de directives de rectorats s’annulant ou se contredisant toutes les dix minutes.

« Est souverain celui qui décide de la situation d’exception », affirmait Carl Schmitt aux premières lignes de sa Théologie politique, souvent mal interprétée car mal digérée. Le format de cet article est évidemment bien trop court pour exposer la doctrine décisionniste du grand juriste allemand. On peut, au moins, la résumer dans cet adage tiré du droit romain : « Salus populi suprema lex est », qui peut être traduit par « le salut du peuple est la loi suprême ».

Or, notre Constitution, pensée et façonnée, notamment par des lecteurs avisés de Schmitt – l’on pense au gaulliste social, René Capitan –, recèle un précieux article 16 qui autorise le chef de l’État, « après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel », à mobiliser, entre ses mains, ce que l’on appelait, du temps de De Gaulle, son unique utilisateur sous la Ve République, « les pleins pouvoirs ».

À tout le moins, si l’on estimait ce recours par trop « césarien » – sinon « jupitérien –, le gouvernement pourrait-il mettre en œuvre, à bon droit, la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence – notamment applicable « en cas de calamité publique ». Le salut du peuple l’exigerait assurément.

Mais nous n’avons déjà plus d’État. Doit-on s’étonner de n’avoir pas de (vrai) chef ?

Thématiques :

Elections municipales 2020Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :