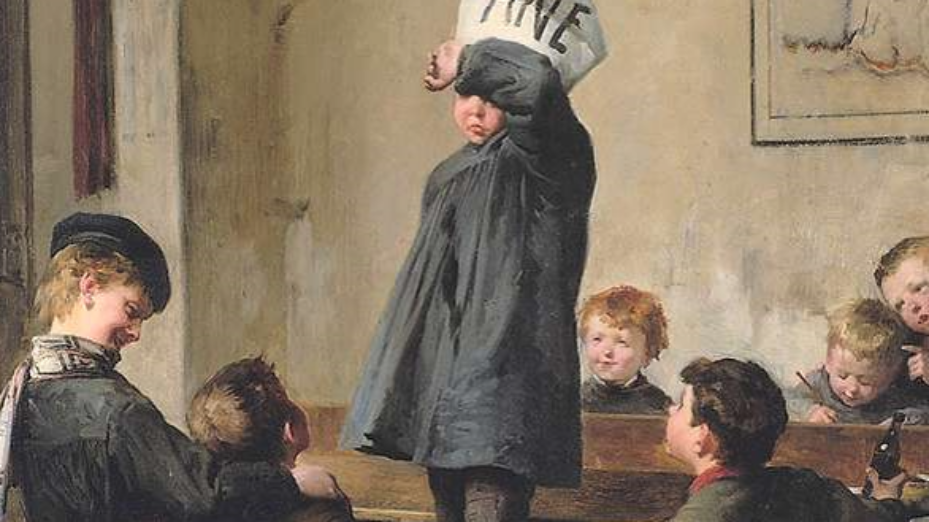

[Humeur] Il paraît qu’il existe encore des élèves qui cherchent à être les meilleurs !

« Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console » (Talleyrand).

Tout le monde l’a constaté, l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul ou de la chronologie entre François Ier, Clovis et Louis XVI semble être devenu une tâche inatteignable par les 1.200.000 agents de l’Éducation nationale. On a compris, aussi, qu’il ne fallait pas trop compter sur Pap Ndiaye pour améliorer la situation.

Mais heureusement, nous avons pléthore d’organismes pour cela, comme le Centre national d’étude des systèmes scolaires (CNESCO), financé par le ministère de l'Éducation nationale et dont le récent rapport vient d’être décortiqué, non par Le Gorafi - comme on pourrait le croire - mais par le quotidien gratuit 20 Minutes.

On y apprend (belle découverte) que « l’évaluation est une source de stress pour un élève sur deux », ce qui n’étonnera que ceux qui n’ont jamais passé d’examen, mais surtout qu’elle a sur eux « des effets délétères ». Comprendre que rien ne doit troubler la béatitude du cancre, et surtout pas la comparaison avec ceux qui l’entourent.

Pour le CNESCO, par exemple, ceux qui obtiennent régulièrement de mauvaises notes « risquent de développer un sentiment d’impuissance et même d’attribuer leurs échecs répétés à un manque d’intelligence ». C’est parfois un peu lié quand même, non ?

Conclusion : « Il faut faire disparaître la moyenne de la classe, ainsi que la meilleure et la plus mauvaise note. Ce sont des indicateurs qui ne disent rien de la progression de l’élève. » Et qui, par bonheur, ne diraient rien, non plus, de celle de l’enseignant au fil de l’année...

Autre pépite : il existerait même des élèves qui auraient « tendance à chercher à être les meilleurs, ou à éviter d’avoir une mauvaise note ». Vite, qu’on les enferme !

Solution : « Multiplier les différentes modalités d’évaluation, notamment en augmentant le nombre de tests des connaissances en classe, sans que ceux-ci soient notés. » Visiblement, la fabrique du crétin ne manque pas d’idées pour donner le baccalauréat aux 5 % qui y échouent encore.

Il n’y a plus qu’à étendre la méthode anti-sélective aux études supérieures pour réinventer la loi d’Allarde de 1791 : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. » Suite à quoi, des milliers de charlatans se déclarèrent médecins et commencèrent à « exercer »...

Mais ce qui devrait vraiment inquiéter le CNESCO, ne serait-ce pas plutôt les 50 % d’élèves qui ne stressent pas, autrement dit qui s’en fichent complètement ?

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

33 commentaires

La loi d’Allarde, mon cher Richard, avait trait au commerce, établissait la nécessité de payer une patente et ne s’appliquait pas aux professions exigeant un diplôme; il est vrai que ces derniers sont, comme tu le soulignes, fortement dépréciés aujourd’hui

Ce sont ceux qui se font racketter et tabasser à la sortie!.

« Comprendre que rien ne doit troubler la béatitude du cancre, » Caractéristique de notre époque : le triomphe des cancres. La place me manque pour la liste des promus, tant dans les médias que dans le sport, où l’on va jusqu’à interviewer des débiles légers, les émissions TV (la crème!) et surtout le personnel politique. Ce dernier détenant la palme, la plupart des ministres, hormis quelques spécialistes de la stupidité péremptoire, ne parvenant pas à faire connaître ne serait-ce que leur nom.

Tant qu’on privilégiera le collège unique personne ne se sentira à sa place! C’est la plus monstrueuse bêtise dont peuvent être victimes les plus fragiles comme les moyens et les vrais cracks! Ils sont victimes d’une ideologie dangereuse qui nie le fait que certains ont besoin de plus de temps que d’autres, qu’il y en a dont les mains ont besoin de la tête et d’autres dont la tête a besoin des mains et que tous sont également riches et utiles à la bonne marche de la société! Je ne comprends que des éducateurs soient si bêtes qu’ils ne peuvent pas le comprendre !

Face à l’idéologie, il n’y a rien à comprendre, il faut simplement s’y soumettre.

L’évaluation est une source de stress, soit ; mais justement l’expérience du stress par des enfants est très formatrice pour affronter les difficultés de la vie. Des élèves éduqués dans du coton seront incapables d’être autonomes et de supporter la vie professionnelle qui, bien souvent, ne fait pas de cadeaux aux plus faibles.

C’est clair !

mais alors dans ce cas quid des premiers de cordée ? cher à qui vous savez . Ce comité de dingues a intérêt à se faire petit devant lui. Ou alors ce sont de précurseurs de l’école du Meilleur des Monde Fabriquer des » epsillun « , des » lamba » en masse pour servir une poignée d’ ALPHA « . Raison de plus pour voter Zemmour.

C’est le but des mondialistes et ils ne s’en cachent même pas.

Exactement

Comment faire après, dans la vie active où tout n’est plus que compétition pour trouver un job ,