25 mai 1720 : Marseille pestiférée, ville morte

5 minutes de lecture

En Europe, contrairement à une idée répandue, la grande faucheuse "peste noire" ne s'est pas éteinte au Moyen-Âge : À l’aube des Lumières, le 25 mai 1720, la France fut assaillie par un ennemi surgi de son lointain passé : la puce. Par le biais de cet animal insignifiant, la peste a ravagé la ville de Marseille ainsi que toute la Provence, et cela, pendant deux longues années.

Le Grand-Saint-Antoine, un navire de malheur

Comme au Moyen Âge, c’est par la voie maritime qu’arrive la maladie. Ainsi, le Grand-Saint-Antoine, un navire arrivant du Proche-Orient, accoste au port de Marseille le 25 mai 1720. Il échappe mystérieusement à la quarantaine obligatoire sur l’île de Jarre imposée à tout nouveau bâtiment arrivant dans la ville portuaire. Cette règle avait été, en effet, instaurée par le Bureau de la santé afin d’empêcher tout risque d’épidémie. Comment le Grand-Saint-Antoine a-t-il pu échapper à cette réglementation ? En réalité, la cargaison du navire, constituée de draperie, d’étoffes et de tissus, est en partie la propriété des échevins de Marseille, dont le premier d’entre eux s’appelle Jean-Baptiste Estelle. Ils n’ont malheureusement pas la patience d’attendre que la quarantaine se finisse et sont pressés de vendre leurs biens qui pourraient leur rapporter une petite fortune.

Par appât du gain, le Grand-Saint-Antoine est laissé libre de décharger sa marchandise contaminée par des puces porteuses de la peste noire. La mort rentre ainsi secrètement en ville, dont une partie des habitants ignorent qu’ils sont désormais inévitablement condamnés au trépas.

Marseille, ville morte

La maladie se montre à tous, comme toujours, timidement et lentement avant de devenir dévastatrice et inarrêtable. La mort commence ainsi son œuvre en juin 1720 en emportant quelques marins du Grand-Saint-Antoine ainsi que des malades des quartiers pauvres dans lesquels se répand aisément le mal. Ce dernier peut alors compter sur l’aide des dirigeants de la ville qui craignent d’évoquer officiellement le mot « peste » et de mettre fin au commerce qui fait la fortune de la ville et de ses échevins. Mais la réalité les rattrape vite, car nul n’est épargné,ni le riche, ni le pauvre, ni le jeune, ni l'ancien, et lorsque décision est prise d'agir, il est déjà trop tard.

Le nombre de décès est tel qu’il y a presque bientôt autant de cadavres que de vivants dans Marseille. En effet, la ville voit rapidement la moitié de ses 100.000 habitants périr et la terreur s’emparer des survivants. Ces derniers fuient la ville pour la campagne, suivant l’adage cité par l’historien Daniel Panzac : « Quand il y a la peste, pars vite, loin et longtemps. » Ces exilés volontaires ignorent, cependant, qu’ils amènent la maladie avec eux et vont ainsi contaminer le reste de la Provence. En août 1720, on passe, à Marseille, de trois cents à mille morts par jour. L’effroi et le carnage sont tels qu’il ne se trouve plus aucune personne pour enterrer les trépassés : les corps sont alors laissés dans la rue, à pourrir en plein soleil. À Paris, le Régent prend alors la dure décision de confiner Marseille et la Provence pour protéger le reste du royaume de France.

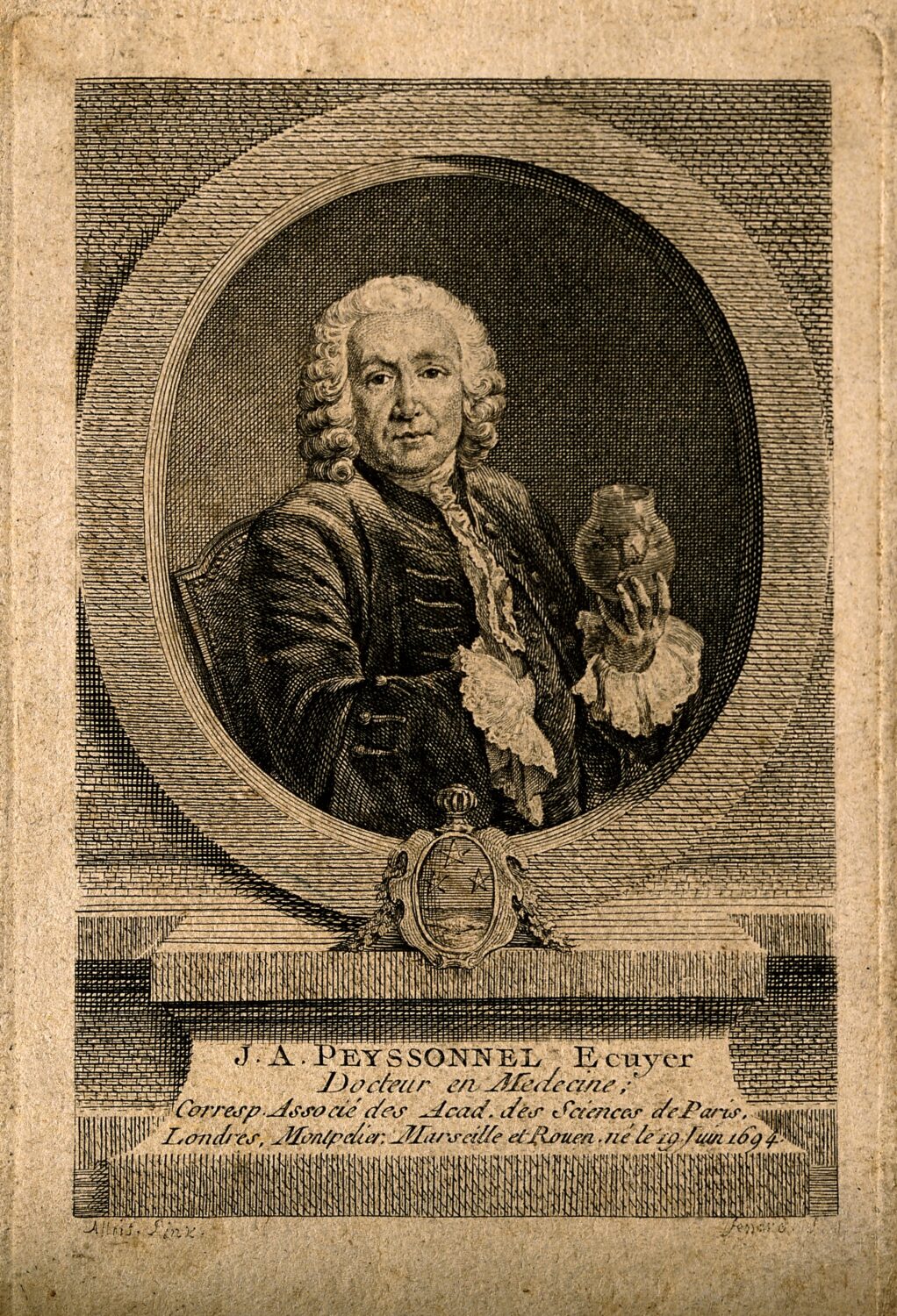

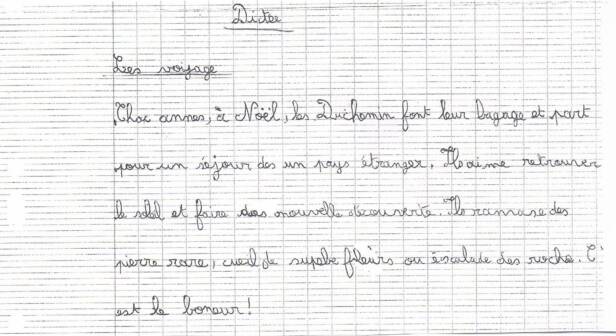

Peyssonnel fut le premier médecin à diagnostiquer que c'était la peste qui frappait Marseille. Il mourut en soignant des malades. Credit: Wellcome Library, London.

Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

La lutte s’installe et la maladie recule

Face à la situation, les élites de la ville, par sentiment de culpabilité, par humanité ou par prise de conscience de leur statut, décident de rester sur place et de prendre en main la situation pour faire reculer la maladie. On voit, ainsi, certains échevins comme Jean-Baptiste Estelle ou d’autres notables comme le chevalier Nicolas Roze diriger eux-mêmes des brigades de forçats venant des galères. Ces derniers, dont très peu survivent à leur besogne, transportent les cadavres des pestiférés dans les caveaux des églises, qui se trouvent rapidement remplis, puis dans des fosses communes creusées au cœur de Marseille.

Pendant ce temps, l’évêque de Marseille, Monseigneur de Belsunce, et ses prêtres passent leurs journées et leurs nuits à donner un dernier réconfort et espoirs aux malades en leur donnant l’extrême-onction. La mortalité finit enfin par baisser dans la cité phocéenne, en octobre 1720, avant de disparaître au cours de l’année 1721. Cependant, il faudra attendre l’été 1722 pour que soit officiellement déclarée la fin de l’épidémie qui laisse, après son passage, des milliers de morts. En effet, sur les 400.000 habitants de la Provence, 120.000 ont succombé à la maladie.

Souvenirs et hommages

Après cette terrible tragédie, les Marseillais décidèrent de remercier le Ciel de les avoir aidés à lutter contre l’épidémie. Ainsi, il est décidé par les autorités et les notables de la ville que tous les 28 mai, un cierge orné de l’écusson de la ville serait déposé devant le Saint-Sacrement, en souvenir des milliers de morts de la peste et afin de protéger les vivants de futures épidémies. Cette tradition, appelée le Vœu des Échevins, est toujours perpétuée de nos jours par les responsables de la chambre de commerce de Marseille au sein de la basilique du Sacré-Cœur. Selon l’évêché, « jamais cette cérémonie n’a revêtu la moindre signification politique. Rien n’est venu altérer son caractère exclusivement religieux qui est la manifestation d’une tradition ancrée dans le cœur des Marseillais. » Espérons que cette belle tradition puisse perdurer comme elle le fit pendant plus de 300 ans.

Mais qui est responsable de ce drame ? En 1722, tous les regards se tournent alors vers le capitaine du Grand-Saint-Antoine, Jean-Baptiste Chataud, qui est emprisonné et accusé d’avoir dissimulé l’existence de la maladie à bord de son navire. La Justice a épargné les échevins de Marseille et les responsables du Bureau de la santé, mais les archives attestent aujourd'hui de la culpabilité de ces hommes.

13 commentaires

Alors que le voyage de retours entre Beyrouth et Marseille avait très difficile ! Puisque plusieurs marin avaient été malades et étaient mort ! On les avait balancé par dessus bord, pour soit disant évité la contamination ! Sauf que la contamination était déjà présentent, puisque des matelots étaient tombé malade et étaient mort ! donc la maladie était déjà présente, chez les hommes et dans la marchandise ! Le Navire n’aurait jamais dut avoir le droit d’accoster au port de Marseille et de livrer sa marchandise ! Heureusement que les dirigeants de l’époque ont ut la sagesse d’isoler totalement la ville de Marseille et le département des Bouches du Rhone ! Afin d’éviter l’expansion de l’épidémie et éviter que ca ne devienne une pandémie nationale ! Hervé de Néoules !

Une constante se dégage dans tous ces drames: l’appât du gain. La santé étant le bien le plus précieux, certains en abusent aujourd’hui pour imposer des mesures liberticides et s’enrichir. La santé se doit d’échapper à la finance et aux idéologues mais se doit de rester dans le monde scientifique et d’échanges de vues.

Marseille est toujours pestiférée… Ce n’est pas la même peste qu’avant ;mais à terme elle sera pire car on ne pourra jamais la réduire.

Oui ! Pas la même maladie. Les malades circulent librement et on ne fait pas grand chose pour les en empêcher, et stopper leurs commerces.

Il ne faut pas oublié que les européens ont été responsables de la disparition de populations indigènes en important des maladies que les indiens d’ Amérique ne connaissaient pas, et contre lesquelles ils n’étaient pas immunisés. Le meilleur exemple, « les Grands pieds » en Patagonie.

On me dit quelle serait toujours malade!

Marseille, 1901 : le paquebot de la peste, la quarantaine et les caprices de riches

Un bateau défraie la chronique au début du siècle en France, rempli d’un malade de la peste et de grands notables, dont le futur président Raymond Poincaré. La mise en quarantaine se transforme bientôt en passe-droits pour les riches voyageurs et souffrances pour l’équipage.

il apparaît que les VIP se sont plutôt mal comportés et ont profité de passe-droits, comme la réduction de dix à sept jours de leur quarantaine, grâce à Poincaré qui a fait jouer ses relations.

Comme au Moyen Âge, c’est par la voie maritime qu’arrive la maladie. On ne peut s’empêcher de faire un lien avec tous ces bateaux qui viennent d’Afrique et qui débarquent des milliers et des milliers d’immigrants sans qu’il y ait de contrôle sanitaire.

De même, le covid est arrivé de Chine. Les anciens savaient pourquoi il existait des frontières. Mais nous avons des chefs trop intelligents pour tenir compte de la réalité des choses.

Il y a une autre forme de peste qui ronge la ville actuellement, et avec l’appui des autorités officielles locales. Devinez laquelle?

A quelque chose malheur est bon, d’après des études qui ont été faites, s’il n’y avait pas eu les épidémies, les guerres et autres catastrophes, nous serions actuellement un humain par m² des terres émergées de la planète, montages, .déserts et pôles compris.

N’importe quoi. Etudes émanant du GIEC? Du même tabac que le réchauffement climatique anthropique avec la même tendance à tirailler les statistiques. Ayez plutôt confiance en la Nature, elle a toujours su se débrouiller pour éliminer les surplus.

Sauf qu’à présent des bébés gravement malades ou handicapés survivent grâce aux progrès de la médecine. Ce que je dis n’est que constatations, mais pas condamnation des progrès de la médecine. De plus, on ne cesse de faire se prolonger l’espérance de vie. C’est pourquoi l’adoption de la pratique de l’euthanasie risque de faire se modifier les statistiques.

L’épidémie a redémarré après cette première accalmie et elle s’est miraculeusement arrêtée du jour au lendemain après une procession de repentance menée par Mgr de Belsunce A GENOUX à travers les rues de Marseille avec quelques échevins. Malgré sa présence permanente au soutien des malades, lui n’a jamais été contaminé. DEO GRATIAS!