France-Haïti : faut-il encore payer pour l’Histoire ?

En 2025, à l’occasion du bicentenaire de l’ordonnance du 17 avril 1825, la France se penche une nouvelle fois sur un chapitre sensible de son histoire coloniale : la « rançon de l’indépendance » imposée à Haïti. Cette indemnité, extorquée sous la menace militaire, a lourdement ralenti la construction de la première république noire moderne, amputant durablement ses moyens de développement. Alors que Paris commémore ce bicentenaire, les appels à une réparation financière résonnent de nouveau : le président de la République, Emmanuel Macron, n’a pour l’instant pas autorisé de remboursement (en a-t-il seulement le droit ? Cela relève sans doute du Parlement) mais a insisté sur la nécessité pour la France de « regarder cette histoire en face ».

De la révolution haïtienne au bicentenaire de 1825

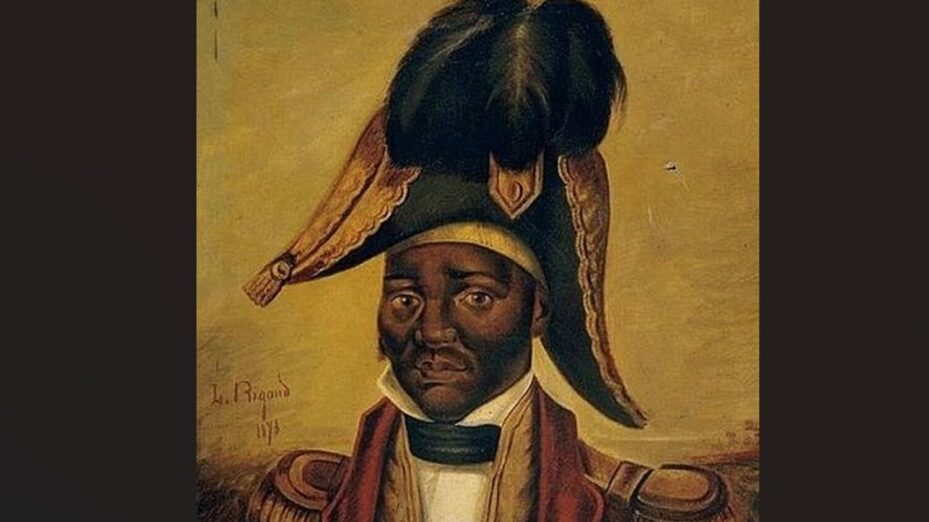

En août 1791, l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue, inspirée par les idéaux de la Révolution française, embrase la colonie. Au prix de nombreuses années de combats, les armées insurgées, sous l’égide de Toussaint Louverture, repoussent définitivement les troupes françaises en 1803. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti et en devient le premier empereur. Il ordonne aussi, au passage, le massacre des derniers Blancs restés sur l'île, soit au total 3.000 à 4.000 personnes. La France en demandera-t-elle réparation ?

La France, occupée par les guerres napoléoniennes puis par les défis de la Restauration, n’acceptera de reconnaître l’indépendance d’Haïti que le 17 avril 1825, sous le règne de Charles X, mais seulement sous certaines conditions. Parmi celles-ci, le versement de 150 millions de francs-or afin de dédommager la France et les anciens colons pour la perte de leur territoire et de leurs biens.

Refusant un tel sacrifice, Haïti est contrainte d’accepter, après un blocus maritime imposé par la France le 11 juillet 1825. En 1838, sous le règne de Louis-Philippe, roi des Français, le montant est ramené à 90 millions et est versé jusqu’en... 1947. Cette dette historique aurait alors entravé le développement économique de l’île, qui demande aujourd’hui que la France rembourse cette somme qui, à valeur actualisée, représente entre 21 et 115 milliards de dollars.

Déclaration d’Emmanuel Macron

À l’occasion du bicentenaire de l’ordonnance de 1825, le Président Emmanuel Macron a rappelé la portée de cet acte et a souligné le besoin d’un travail de mémoire lucide : « Reconnaître la vérité de l’Histoire, c’est refuser l’oubli et l’effacement. C’est aussi, pour la France, assumer sa part de vérité dans la construction de la mémoire, douloureuse pour Haïti, qui s’est initiée en 1825. » Il a également annoncé la création d’une commission mixte franco‑haïtienne « composée d’historiens, de nos deux États, qui aura pour mission d’explorer deux siècles d’Histoire, y compris l’impact de l’indemnité de 1825 sur Haïti, d’analyser les représentations et les mémoires croisées de cet épisode entre nos deux pays, et d’aborder les développements de la relation franco-haïtienne au XXe siècle. »

Elle sera co-présidée par Yves Saint-Geours, ancien ambassadeur de la France en Bulgarie et en Espagne, et Gusti-Klara Gaillard Pourchet, docteur en histoire spécialisée dans celle d’Haïti.

La France ne peut pas payer

Si cette commission venait à avoir un avis favorable au sujet d’un dédommagement financier de la France envers Haïti en réparation des clauses du traité passé, cette situation pourrait remettre en cause le droit international. En effet, le principe pacta sunt servanda, consacré à l’article 26 de la convention de Vienne de 1969, dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Cette règle, pilier du droit international, garantit la stabilité des relations entre États en interdisant la remise en cause rétroactive d’accords valides. Or, le traité de 1825, ratifié et mis en œuvre pendant plus d’un siècle, lie toujours moralement ses parties, et toute remise en question de son exécution heurterait la confiance juridique des États. Néanmoins, la question du consentement sous la menace des armes peut être bien sûr discutée. Cependant, une remise en cause du droit international pourrait créer un cas de jurisprudence aux conséquences fâcheuses.

Ainsi, à l’image des revendications haïtiennes, l’Allemagne pourrait elle aussi exiger le remboursement des indemnités fixées par le traité de Versailles, signé en 1919 dans un contexte de rapport de force après sa défaite. Elle pourrait le faire au motif que ces réparations, imposées en dédommagement des destructions causées durant la guerre, ont freiné son développement économique. La France serait également en droit de demander le remboursement des 700 millions de francs imposés par le traité de Paris en 1815 par les monarchies coalisées qui occupaient le pays, demande qu’elle n’a jamais faite car la France a su tourner la page et regarder vers l’avenir. Cette somme représentait, selon l’économiste américain Eugen White, la plus forte répartition qu’un pays vaincu ait jamais dû verser.

Un autre obstacle au potentiel remboursement de la dette d’Haïti est également notre propre situation économique. À l’heure où la dette publique française s’élève à 3.305 milliards d’euros et que l’on demande aux Français de faire des économies, est-il encore possible, raisonnable, sensé et décent de consentir ainsi à de telles choses ? Par ailleurs, depuis 1976, la France a déjà soutenu près de 110 projets en Haïti par l’Agence française de développement (AFD), pour un montant de 400 millions d’euros, témoignant de sa bonne volonté et de sa générosité.

Les limites de la culture de la repentance

Comment ne pas voir, dans la création de cette commission mixte franco-haïtienne et l’idée d’un possible remboursement, cette culture de la repentance permanente qui parcourt notre pays ? Avec l’échec, maintenant palpable, comme nous pouvons actuellement le voir avec l’Algérie. Ainsi, malgré les déclarations d’Emmanuel Macron disant que la colonisation française était « un crime contre l’humanité », les nombreux gestes symboliques et accords économiques avec l’Algérie, les relations franco-algériennes n’ont jamais été aussi houleuses. Cette expérience montre que cette rente mémorielle, qu'entretiennent certains pays contre nous, peut devenir une arme politique et économique contre la France où l'on trouve des bonnes âmes qui s’illusionnent en pensant pouvoir réparer toutes les injustices commises par l’humanité au cours de son Histoire.

Illustration : Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), empereur d'Haïti

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

42 commentaires

Pour que la France aille mieux, dans quelque domaine que ce soit, il faut d’abord que Macron parte!

Macron qui aime bien s’entourer, devrait convoquer tous les Présidents, les Chefs de Pays qui ont colonisés d’autres pays….J’ai honte pour la France. ça méritait une destitution d’accuser seul autant le Pays qu’il est chargé de gouverner…Macron encarté P.S. en 2017 raison de plus pour ne jamais voter pour eux.

C’est la Gauche qui a relancé développé la colonisation fin XIXème et au début du XXème pour aller « éduquer » les peuples

La dette avait été fixée à 750 milliards et 48 centimes. La France avait accepté, mais pas question pour les 48 centimes. Alors, Duvallier se serait douloureusement exclamé : « Eh quoi ! ne restera-il donc rien pour le pauvre peuple haïtien ? » Cette histoire semble bien apocryphe…

À la fin du XVIIIème siècle la colonie d’Haïti qui fournissait 85 % du sucre mondial, était la plus riche.

À l’indépendance en 1804, la quasi-totalité des citoyens français blancs qui ne s’étaient pas échappés, sont assassinés, hommes, femmes, enfants, sur décret d’un prétendu gouverneur. Cela a tout d’un génocide, sauf pour les historiens de gauche qui se contentent de ne pas en parler.

Depuis cette date, Haïti a sombré jusqu’à devenir le pays le plus pauvre du globe. C’est présenté, par les bien pensants, comme une conséquence de leur dette envers la France et de catastrophes naturelles (cyclones, tremblements de terre) qui, curieusement, semblent ne pas avoir touché l’autre moitié de l’île, Saint Domingue, qui s’en sort beaucoup mieux.

La perspective de l’indemnisation par la France est le seul espoir d’Haïti, pays devenu incapable et corrompu. Cela ne les a pas empêchés de doubler leur population depuis 1983 (de 6 à 12 millions) en vivant sur l’aide internationale.

Une fois encore, la vérité est “d’extrême droite”.

Merci de mettre quelques pendules à l’heure… le cas de Haïti revient exactement au même que celui de l’Algérie.

Personnellement je ne me sens pas redevable des « erreurs » que nous aurions commis il y a 200 ans. Et depuis 200 ans Haïti a fait quoi à part s’enfoncer, pareillement à l’Algérie? en outre la colonisation de la France par l’italie a durée presque 500 ans ( de 58 Av JC à 410 environ). Combien nous doit l’Italie? Oui, ce n’était pas la France, c’était la Gaulle. Presque pareil.

Notre dette est abyssale , nos finances publiques sont dans le rouge , on cherche du pognon partout , car il faut augmenter les recettes publiques , pas question de diminuer les dépenses publiques.

Alors on tond les vieux aux dernières nouvelles , et pendant ce temps , notre Mozart de la finance , va à l’étranger pour nous insulter , nous humilier , et dilapider notre pognon .

Jésus est monté en croix, et il serait temps de rendre des comptes, car quelqu’un va bien découvrir une part fautive de la France dans cette Histoire…

Si la c.o.n.n.e.r.i.e. était inscrite aux JO, nous remporterions un sacré stock de médailles…

STOP !… redevenons sérieux, ça urge !…

Ne trouve-t-on pas que la France paie déjà assez pour l’Algérie, qui n’a de cesse de lui cracher à la figure et…pour la Chine « populaire »…?

Et à quand la création d’une commission mixte franco-allemandes pour estimer à combien se monte la répartition des deux guerres mondiales par nos chers amis allemands pour l’entrave faite à l’économie de notre pays. Quoique entre ça et l’etincelante performance du Mozart de la finance qui nous doit le plus ?

Les « réparations » réclamées par les dirigeants des pays pauvres vont directement dans leurs poches.Et les pays restent pauvres.

Encore un « sujet » pour faire un écran de fumée devant les vrais problèmes ( sans solution !) du pays. Il va nous revenir de l’océan indien avec encore plein d’élucubrations ( coûteuses!) farfelues. Ça va occuper la scène encore et encore.

Et allons y, encore un comité Théodule en vue. Faut pas se priver, ça ne coûte rien et ça peut faire plaisir à notre belle gauche toujours en repentance permanente.

Ça suffit !!!!! La France a peut-être commis des injustices, mais elle en a également subi… Ça s’équilibre. Qu’on arrête avec la repentance se référant a une autre époque.

Macron ferait mieux de se pencher sur son bilan calamiteux

plutôt que sur l’histoire.