Pas moins de 82.761 Afghans sont arrivés chez nous en six ans, l’équivalent de Versailles ou Aubervilliers.

Le saviez-vous :

- Un adulte sur dix a des difficultés à l’écrit, merci l’école de la République !

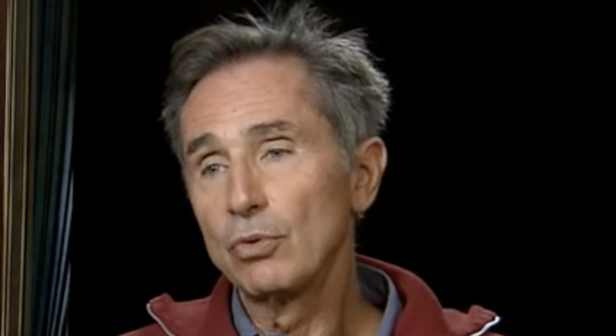

- [PEOPLE] La vie paisible de Thierry Lhermitte

- Manifestation afghane rue de Charonne : des « réfugiés » au-dessus de tout soupçon…

- [ÉDITO] Violence des mineurs : loin de punir, Gabriel Attal offre un quart d’heure de gloire

- [Satire à vue] Renaissance : même les retraités n’y croient plus

- Internats d’Attal : la fausse bonne idée

- Corse : tout un village refuse le déplacement de son calvaire

- Les combines d’associations anglaises d’aide aux migrants pour toucher des aides françaises