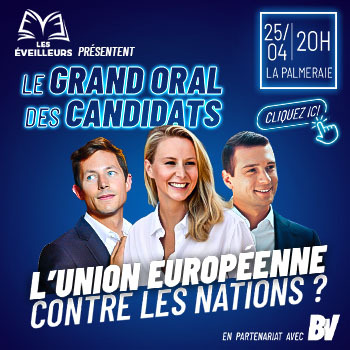

Le procès en amateurisme, perpétuellement instruit vis-à-vis du RN, n’en finit plus de prendre du plomb dans l'aile

LES TOUT DERNIERS ARTICLES

L'ACTUALITÉ

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

L'intervention média

Les plus lus de la semaine

LES PLUS LUS DE LA SEMAINE

Les plus lus du mois

LES PLUS LUS DU MOIS

- Gabrielle Cluzel - 49 477 vues