De façon inattendue, les cagnottes sont devenues un nouvel outil dans le combat militant.

LES TOUT DERNIERS ARTICLES

L'ACTUALITÉ

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

- Jean Kast - 1 928 vues

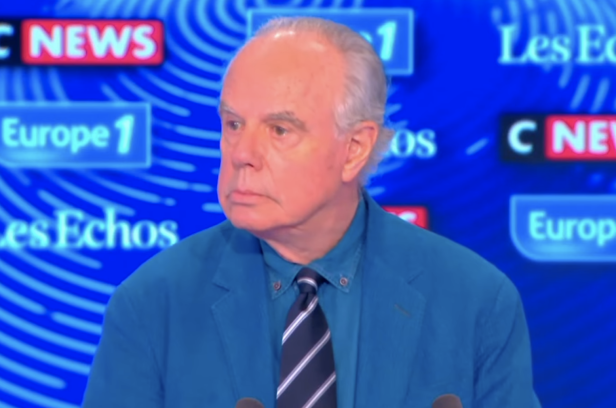

L'intervention média

Les plus lus de la semaine

LES PLUS LUS DE LA SEMAINE

Les plus lus du mois

LES PLUS LUS DU MOIS

- Gabrielle Cluzel - 49 619 vues