Philippe rentrait chez lui lorsqu’un petit groupe l’aurait abordé pour lui réclamer son téléphone, avant de l'agresser.

LES TOUT DERNIERS ARTICLES

L'ACTUALITÉ

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

LES PLUS LUS DU JOUR

- Jean Kast - 1 275 vues

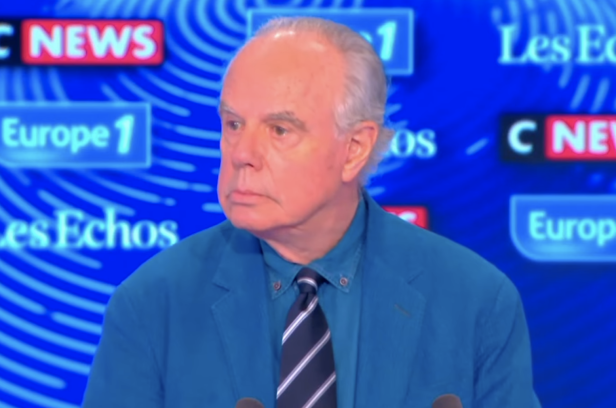

L'intervention média

Les plus lus de la semaine

LES PLUS LUS DE LA SEMAINE

Les plus lus du mois

LES PLUS LUS DU MOIS

- Gabrielle Cluzel - 49 610 vues