Les deux plaignants ne sont pas tout à fait des parangons de neutralité...

Le saviez-vous :

- Face aux accusations folles d’Utopia 56 et de la LDH, le RN Fabrice Leggeri contre-attaque

- [EDITO] « Un événement sans précédent » ? L’insondable mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon

- Après Macron boxeur, Macron footballeur !

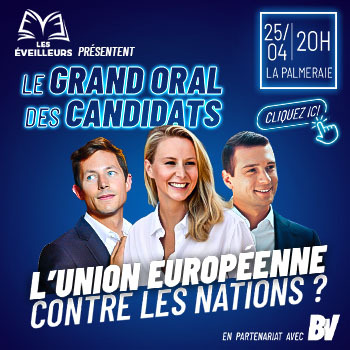

- Suivez en direct le grand oral des candidats : avec F.-X. Bellamy, M. Maréchal et J. Bardella

- Vente de Biogaran : de l’importance de la souveraineté

- « Où est la maman ? » : par un simple tweet, Marion Maréchal relance le débat sur la GPA

- Le bide de Quelques jours pas plus, film pro-migrants : la faute de l’extrême droite ?

- Quand les migrants menacent de perturber les JO de Paris